プロジェクト概要

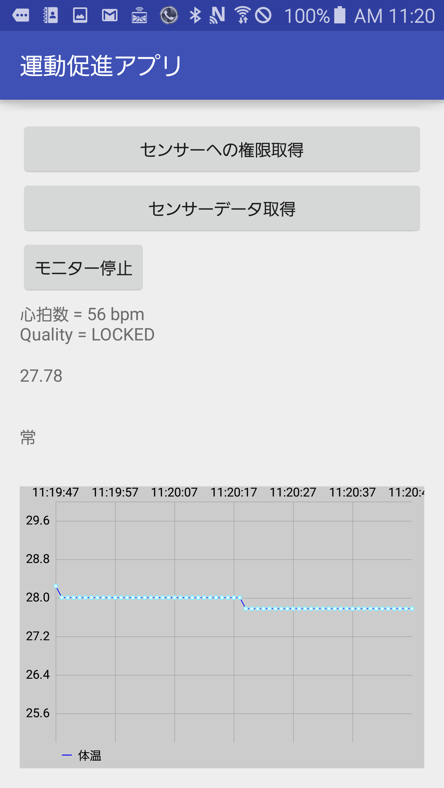

近年多くなっている運動不足を屋内にて解消する為に、屋内に居ながら飽きずにウォーキングできるアプリケーションを作成しました。

プロジェクトの目的

身体活動量が多い者や、運動をよく行っている者は、総死亡、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率や死亡率が低いこと、また、身体活動や運動が、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたらすことが認められています。更に高齢者においても歩行など日常生活における身体活動が、寝たきりや死亡を減少させる効果のあることが示されているのでアプリケーションを通じて楽しく運動不足の解消、生活習慣病の予防を行ってもらいます。

プロジェクトの達成目標

バランスボードを使い屋内運動に対しゲーム性を取り入れ、楽しいという印象を持ってもらう。

自宅などでトレーニングできる環境を提供する。

役割分担

上田 翔大(プロジェクトリーダー、プログラム)

奥沢 紀祥(プログラム)

石橋 裕太(プログラム)

宇佐美 直也(デザイン)

大沼 泰芽(デザイン)