立正大学文学部社会学科の教科書

「質的調査ガイドブック」のご紹介です

無料

編 者:立正大学文学部社会学科

出版社:立正大学文学部社会学科

出版年:2008年

主に立正大学文学部社会学科の授業で用いられている社会調査のテキストです。質的な調査研究法に焦点を当てて編集されています。

日吉は、第六章の「映像・画像分析の方法と実例」という部分を執筆しています。内容は、メディアの内容分析の方法の解説で、タイトルに「実例」とあるように、実際に行われた調査例を挙げながら説明をしています。

学生さん向けの教科書なので、「実例」には読者と同じ世代の大学生(私のゼミナール履修の学生)が卒業論文執筆の際に行った調査を掲載しました。以前から、研究室のなかだけで眠っているにはもったいない、と思うような資料価値の高い卒論をたくさん目にしてきました。こうした卒論を紹介したい、という思いがあったので、この度、教科書として出版する機会を得ることができ、うれしく思います。

コーディネーターとしてお誘いいただき、いろいろなアドバイスをいただいた立正大学の浅岡隆裕先生には、心より感謝申し上げたいと存じます。

2008年 日吉昭彦

もくじ

はじめに :吉岡雅光

第1章 質的調査のすすめ :吉岡雅光

第2章 ヒアリングをするということ:堀田恭子

第3章 企業・自治体・法人等の

組織・団体に対するヒアリング調査 :松本憲治

第4章 参与観察 :古賀万由里

第5章 内容分析(ドキュメント分析)の方法 :浅岡隆裕

第6章 映像・画像分析の方法と実例 :日吉昭彦

第7章 他者の人生を記述する

~ライフヒストリー・アプローチの基礎 :武井順介

第8章 地域調査の手順 :田嶋和久

第9章 質的調査としての地域安全マップづくり :小宮信夫

第10章 島嶼社会の調査 :野呂一仁

第11章 テクストマイニングによる自由回答分析 :友永昌治

◆ 掲載の一部 ◆

※文は、日吉担当分の第6章の一部を掲載したものです。校正等の都合により、一部、本文と異なる場合があります。

映像・画像分析の方法と実例

無料

編 者:立正大学文学部社会学科

出版社:立正大学文学部社会学科

出版年:2008年

日吉は、第六章の「映像・画像分析の方法と実例」という部分を執筆しています。内容は、メディアの内容分析の方法の解説で、タイトルに「実例」とあるように、実際に行われた調査例を挙げながら説明をしています。

学生さん向けの教科書なので、「実例」には読者と同じ世代の大学生(私のゼミナール履修の学生)が卒業論文執筆の際に行った調査を掲載しました。以前から、研究室のなかだけで眠っているにはもったいない、と思うような資料価値の高い卒論をたくさん目にしてきました。こうした卒論を紹介したい、という思いがあったので、この度、教科書として出版する機会を得ることができ、うれしく思います。

コーディネーターとしてお誘いいただき、いろいろなアドバイスをいただいた立正大学の浅岡隆裕先生には、心より感謝申し上げたいと存じます。

2008年 日吉昭彦

映像・画像分析の方法と実例

日吉 昭彦

1. はじめに

本章は、主にマス・コミュニケーション研究の領域で行われてきた映像や画像に関する研究のアプローチや、方法上のポイントを解説し、実例を紹介しつつ、分析方法を検討するものである。

ジャーナリズムについて学んでいる学生が、「ニュース番組の分析をしてみたのですが・・・」と言って、よく研究室を訪ねてくる。話を聞いていると、メディアの世論形成機能から効果・影響まで、あるいは、社会情報としての役割からジャーナリズムの姿勢まで、関心はさまざまだ。分析素材としても、毎日のように放映されているニュース番組は、いつでも手に入る資料として、魅力的に感じるようだ。ところで、最後にいつも決まった質問が出てくる。「ニュース映像の分析には、何か特別な方法があるのでしょうか」という質問だ。

多チャンネル化や情報の経路の多様化のなかで、日常的に映像や画像に触れる機会が増えている。双方向で情報を送受信できる環境は、映像や画像を扱うこと自体をも日常化している。携帯の写メを交換してコミュニケーションを取った経験から、何か研究ができそう、と考えさせるのは、メディアの誘惑の一つだし、メディア研究の楽しみの一つかもしれない。多くの学生が、得意分野の映像・画像素材を前に、一家言を持っている。しかし、それをどのように研究の遡上に乗せるか、という段階になると、「何か特別な方法があるのだろうか」と、躊躇してしまうケースも少なくない。

本章では、以下の点を強調しておきたい。ある研究方法が、「特別」であるか否かは、研究課題の検討や方法論的な検討から、分析にふさわしい調査設計の計画がなされているかどうか、という点が大きく、分析素材が映像や画像であることは、必ずしも「特別な方法」を必要とするわけではないのだ。たしかに、社会科学の領域で、映像や画像の分析を行う方法としては、メディアの「内容分析」研究をはじめ、そのアプローチは多様に存在している。そして、通常の社会調査とは異なり、分析対象がメディア・メッセージやコミュニケーション・シンボルであることは、これらの方法を独自なものとしている。しかし、実証的で科学的なアプローチとは、分析計画と調査設計の流れなどから導かれるものであり、映像や画像の分析であっても、その基礎は社会調査の方法に負う部分が大きい。重要なのは、いかに社会調査の方法を応用して、映像や画像にアプローチするのか、その想像力なのだ。

社会調査の方法を応用した映像・画像の研究の歴史は、20世紀の前半のアメリカの研究まで遡ることできる。メディアも分析ツールも、現在の技術社会からみると隔絶の感があるが、古典を学ぶことから、さまざまなアプローチの基礎を知り、応用する視座を身につけてほしい。そこで、まずはじめに、簡略な研究史を紹介していきたい。

さらに、どのように分析計画や調査設計を立案していくのか、映像・画像の研究に必要なポイントを中心に解説していく。基本的な分析の流れは、対象が映像であっても、ドキュメントであっても変わるものではない。前章の「ドキュメント分析」も合わせて読んでほしい。

また、実際に過去に卒業論文等で、映像や画像の分析を試みた学生の研究事例も紹介してみたい。アイデア次第で多様に広がる映像・画像分析のバラエティを、成功も失敗も含め、仲間の経験から学んでほしい。

2. 映像・画像分析の研究略史

社会調査の方法を応用した映像・画像の研究の初期の例として、1920年代から30年代にアメリカで行われた映画の研究を挙げることができる。

「ペイン基金研究」は、子どもや青少年に及ぼす映画の影響力をテーマとした研究で、映画のメッセージの傾向と、現実の「道徳的な規範との間にずれがあるか否か(池内 1954)」を調査した。その結果、映画の潜在的な影響力や、補強効果を確認している。エドガー・デイルの研究は、映画が提示する価値観の分析をテーマに、映画のモチーフを分類したものである。そして、1930年代の映画には、経済的に豊かな階層や独身・若年層の人物や、愛や性、犯罪に関するモチーフ、個人的な達成や身体的な美といった価値観が、描写されやすいことなどを、量的な分類によって示した(Neuendorf, 2002) 。

[コラム] 異なる映像の連続が、言語的な機能を持ち合わせることに着目し、映像から作られる意味について考察する方法が、映画研究の領域で盛んに用いられた。映画研究者の淺沼によれば、こうしたアプローチは、映画記号学の試みとして1960年代半ばから広がったものだ(浅沼、1995)。

藤田によるテレビドラマ「ギフト」の分析には、こうした映画研究の方法を現代のテレビドラマの分析に応用するためのアイデアが分かりやすく紹介されている。映画研究の方法だけでなく、文学理論をはじめ芸術領域で培われた人文科学の多様なアプローチで、テレビドラマ「ギフト」の「文法」や「物語の構造」などに迫っていく(藤田、2006)。

メディアのメッセージには独自の「文法」があり、私たちが日常会話で「文法」を意識しないのと同様、分析的にならなければ意識されないものだ。そこで分析的になるための道具として、言語体系に関する学問を応用して、メディアの質的な分析を行うという試みがさまざまに行われている。

個々の映像を単語とするなら、映像と映像の連なりは文章のようなものだ。本のなかの一つの文章が、全体的なコンテクストのなかで意味を持つように、映像にもコンテクストがある。映像のコンテクストを社会的なものと考えるならば、映像の意味を考察することは、社会的イデオロギーの分析にまで広がる。ディスコース分析は、こうしたアプローチの一つだ。

こうしたアプローチを学ぶ格好の教材に、「テレビニュースの社会学」(伊藤、2006)や、「メディアとことば」(三宅ら、2005)などがある。

こうした研究の時代背景には、アメリカ社会をハリウッドが席巻し始めたという文化状況があり、メディアの商業主義化のなかで、アメリカ的価値観の退廃を問題視する立場があった。当時は、商業放送の民間放送を、どのように制度化するか、という政治的な関心もあった。

1950年代になると、テレビを分析対象とした研究が発表されるようになる。ヘッドやスマイスの研究は、テレビの放送内容における、多元性のあり方の検証と、社会的現実の反映の検証という、二つのテーマを持った調査で、一定期間を定めてテレビをモニター調査している(日吉、2005 など)。分析方法として、まず、「ドラマ、バラエティ、スポーツ、ニュース・・・」などのようないわゆる番組種目の分類や、「情報型、娯楽型、オリエンテーション型」のような番組機能の分類を行い、テレビの社会的現実が商業的なコンテクストで表象されていることを示した。また、ドラマ番組に限定して、登場人物の「性別・年齢・職業・エスニシティ・社会階級」などデモグラフィックな変数や、行動や地域性、集団間関係といったソシオメトリックな変数により分類し、テレビの歪んだ現実描写の実態を明らかにしている。

社会的現実の反映というテーマは、多様なジャンルの映像により、現実を一つのメディアで映し出すという、登場したばかりの「ニューメディア」の特性から導かれたものだ。また、新しいメディアの導入期にあたり、放送の多元性の実現を、という放送行政的な関心もあった。

コミュニケーション科学の領域で、社会調査論の代表として知られるラザースフェルドは、社会調査が持つ理念から、それを「批判的調査研究」と「管理的調査研究」に分けているが、初期の映画研究は、その両者を合わせ持っていたといえるだろう。

これらは、調査設計の部分に着目してもユニークな研究である。それぞれ、事前に作成された尺度評定を、多数の評定者あるいはコーダーが、映画館内や家庭で、リアルタイムに行うという方法を採用していた。時代を考えれば、当然であるが、現在のように分析素材を「録画」して、後から分類を行うというような作業は、出来なかったのである。

こうした事情は、また、当時の映像調査の方法を特徴づけることになった。それは大量の調査員が必要な、組織的で大規模な調査になりやすい、という特徴だった。多くの調査員が、テレビという現実を写す新しい「世界」の「人口統計」を行っている模様は、まさにテレビの中のセンサス(人口調査)だった。「人口統計学」は、人口学と統計学を融合した当時の最先端の科学の一つで、行政領域で発展した社会調査の基礎である。テレビの研究には、当時の科学的方法の発展の影響が見られているのだ。後に多くの研究が、テレビの中のセンサスといえるような方法を採用しており、この調査はいわば雛型のようになったのだが、こうしたルーツもあった。

内容分析の研究が、第二次世界大戦中のプロパガンダ研究から発展したという歴史は、前章の「ドキュメント分析」にあるとおりだが、戦後になると、内容分析のフィールドは、また新しい争いの局面に移っていく。それは、内政の場であり、第一に、米大統領選挙という争いの場であり、第二に、吹き荒れる社会運動の争いの場だった。

映像や画像の分析を通じて、ジャーナリズムを学ぶ際に、参考になるのが、初期の米大統領選挙のニュース報道に関する研究だろう。河野は、1970年頃から盛んに行われ始めた米大統領選挙の内容分析が、テレビニュースの偏った報道を明らかにし、デモクラシーの正常な機能に関するチェック機能を果たしていることを論じている(河野、1982)。河野の論文で紹介されている調査の一部を紹介しよう。大統領選挙キャンペーンの映像が、「中継によるものか/スタジオによるものか」といった映像の形式の分析や、「クローズアップの度合いや有権者との関係」などカメラワークの分析などが紹介されている。また、報道されたニュース・ストーリーは誰のニュースで、それはどのような型であるか、さらに、それは好意的なメッセージか否か、あるいは肯定的/否定的/中立的のどのようなメッセージか、など音声の分析が紹介されている。

ニュース報道の分析を通じて、メディアの効果・影響について関心を広げるならば、メディアの「議題設定機能」に関する研究が参考になる(竹下、1998 など)。ニュースにおいて、より重要であるとして優先的に取り上げられ、メディアに顕出される争点が、受け手が重要であると考え、認知する争点と対応しているかどうか、について考察するのがメディアの「議題設定機能」の主要な研究アプローチである。1970年代の米大統領選挙におけるメディアの効果研究が知られている。そして、特定の争点に絞ったニュース報道の量的な傾向の分析や、メディアが取り上げる争点が現実と対応しているのかどうかといった質的な報道の分析を伴って行われるのが通常である。

1970年代には、テレビのなかで、アフリカ系アメリカ人をはじめ人種的・民族的マイノリティの登場機会が少ない、との批判のなか、数多くのテレビ分析が行われている(日吉、2005など)。1950年代から続く公民権運動の成果が、メディア表象の場で生かされているだろうか、といった問題意識があった。基本的には、テレビドラマやCMなどを分析素材として、テレビの登場人物に関するデモグラフィックな特性を明らかにする研究で、しばしば時系列的にその変化をデータで示すことで、アフリカ系アメリカ人のメディア・イメージについての批判的な考察が行われている。現実の公民権運動という社会運動および社会変動を、メディアへの反映という観点で問い直すものであり、メディア研究の社会学的なアプローチの一つである。こうした研究は、ウーマンリブの社会運動のなかでも、盛んに行われた。テレビのジェンダー・イメージに関する研究である。

[コラム] 放送領域では、テレビ番組や番組編成を評価する際に、視聴率のような「量」で評価する方法に加え、それに変わる「質」的な評価方法を模索する研究も行われている。こうした研究は、「質」的評価基準を検討するとともに、優れた、あるいは質の高い、という意味で使われる「質」とは何か、についても考えさせられるものである。

日本放送協会放送文化研究所が発行する「放送学研究」第42号は、放送の質的評価のあり方の現状を報告する論集となっている。公共放送が担う役割を考察するなかで導かれた研究成果で、北欧、カナダ、イギリス、アメリカの事例を紹介している。

ここでは全てを紹介しきれないが、ラボイによるカナダの例を挙げておこう。受け手レベルでは「多くの・重要な・特定の特殊な」関心を惹き、送り手レベルでは「高度な作品価値・技術水準・専門的基準」を満たし、政策レベルでは「社会文化的構造を豊かにする・国家意識と文化的アイデンティティを促進させる・公的な目標を反映する」もので、公共サービスレベルでは「適切な社会関心・多様性・多元性・広範囲の意見の反映と受容・さまざまなグループの公正な表現・公共の利益」の確保が、質的基準として考えられていると論じている。

石川・松村は、文化的な違いもあり普遍的な基準は考えにくいが、放送の国際化のなかで、国際的に通用する質的基準の解明は急務だと述べている。

現在、こうした研究は、テレビのなかのエスニシティやジェンダーのイメージに加え、高齢者やハンディキャップを持つ人々、セクシュアル・マイノリティの人々の描かれ方や、貧困や宗教のメディアでの扱われ方など、メディアが現実社会の多様な文化を描いているか、つまり「文化的多様性」という価値観をメディアが持ち合わせているか、というアプローチで行われていることが多い。映像メディア研究から、実証的な文化研究や価値観に関する研究が行われている事例である。

アメリカ社会が内政の場で争いの時代を経験するなかで、それを伝達するテレビの影響力もまた危惧された。そして、メディアがアメリカ社会の混乱に拍車をかけるとの認識が広まってくると、テレビのなかの暴力や攻撃行動に関する研究に高い関心が払われるようになった。こうして、メディアで描かれた人間の行動やその影響力に関する社会心理学的な「テレビと行動」というテーマの研究が発展していく(米国・国立精神生成研究所、1983)。これらの研究の主要な関心は、テレビと暴力、というテーマだったが、多様な社会的行動の描写の研究や、メディアが子どもに与える影響などに多方面に広がりを見せた。

こうした時代背景で、メディアの効果・影響の理論として広まったのが、ガーブナーらの研究で知られる「涵養効果仮説」である。「涵養効果仮説」の一つに、テレビに触れる時間が長ければ長いほど、受け手の現実社会の評価は、「テレビ的な回答(水野、1991)」「画一的な現実認識(斉藤、2001)」になりがちだ、という仮説がある。水野によれば、「涵養効果」分析とは「メディアの『制度』『内容』『効果』の三側面の研究を総合した呼称」であり、長期的なメディアの効果を扱う上で、テレビ的世界の指標の分析、つまり、映像の分析を伴うものだ。また、斉藤によれば、ガーブナーらは「特定の番組やジャンルに見られる内容ではなく、(アメリカの)テレビ番組すべての根底に流れる『隠れたメッセージ』が受け手に与える影響」を問題意識としており、こうしたアプローチは「メッセージ・システム分析」と呼ばれている。

ここでは、映像の分析から、ジャーナリズム研究や社会学的な研究、文化や価値に関する研究、そしてメディアの効果・影響研究につなげていくアプローチを紹介した。映像・画像の分析を、社会科学的な文脈に位置付ける際のアイデアにしてほしい。

3. [分析対象の選定]と[データコレクションの計画]のポイント

3-1. [分析対象の選定]のポイント

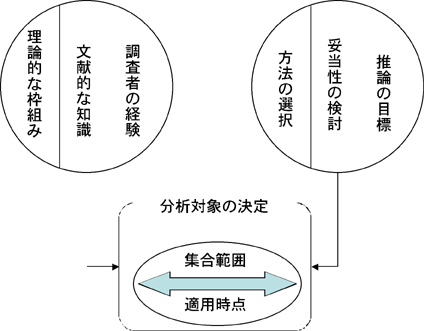

どのような研究でも同様であるが、分析対象を決定する前に、なぜ研究を行うのか、その目的について整理しておく。まずは「理論的な枠組み」、「調査者の経験」、「文献的知識」、の3点(図1)を検討してみよう(以下参考、日吉、2004)。

また、映像・画像の分析には、映像・画像自体を分析するアプローチもあれば、映像・画像が分析のための素材である場合もある。記述の仕方も、統計データを用いた量的アプローチもあれば、映像を言語化してスクリプトを分析するような質的なアプローチもある。そこで、研究課題の解明にふさわしい方法を選択し、それが妥当な方法であるか検討し、どのような結果を導きたいのか、推論の目標を立てておく(図1)。

分析対象の選定には、研究課題の検討と方法論的な検討が伴う。なにも映像・画像分析に限ったことではなく、どのような社会調査でも同様のプロセスだ。

社会調査では、調査をする地域や時期などを限定して行う。調査をする地域などを「集合範囲」、調査をする時期のことを「適用時点」という。これは、映像・画像の分析でも同様だ。

分析対象の選定には、研究課題の検討と方法論的な検討が伴う。なにも映像・画像分析に限ったことではなく、どのような社会調査でも同様のプロセスだ。

社会調査では、調査をする地域や時期などを限定して行う。調査をする地域などを「集合範囲」、調査をする時期のことを「適用時点」という。これは、映像・画像の分析でも同様だ。

さまざまなテレビ番組から、ニュースやバラエティのようなジャンルを選ぶのは、テレビという「場」から、ある「集合範囲」を限定しているのと似ている。地域に関心があれば、地方の放送局の番組を選ぶ、といったように、地域的に「集合範囲」を決める場合もある。高視聴率番組や興行収入の多い映画、といったように社会的な指標に基づいて「集合範囲」を決める場合もある。

「適用時点」は、テレビや雑誌のようなメディアなら、放映/出版されている時期や、素材を収集する時期のことだ。テレビの分析をするなら、ある時期に放映された番組を録画して、雑誌広告を分析するなら、発売日や店頭に並んでいる時期を決定する。

「集合範囲」と「適用時点」が決まったら、分析対象を収集する。これをサンプリングという。一般の社会調査では、誰をどう選ぶか、が主にサンプリング作業の中心だ。しかし、映像・画像の分析では、何をどう集めるかになる場合が多い。ただ、基本的なサンプリングの概念は、共通である。

ある一定期間のテレビ放送を全部録画して、全番組を調査するようなケースは、悉皆調査の方法と似ている。テレビを録画する方法にランダム・サンプリングの方法を応用するケースもある。録画開始時間を決めて、15分ごとに15秒づつ録画をして、その素材だけ分析するなら、系統抽出法によるランダム・サンプリングを応用している。それを朝/昼/夜の時間帯ごとにそれぞれ行えば、層化抽出法によるランダム・サンプリングになる。電車をくまなく歩いて、中吊り広告を見て回るようなケースは、教室で質問紙を配布して行う集合調査に似ている。コミュニティ放送のコミュニティ・チャンネルから市民制作の番組を選ぶような場合、コミュニティ・リーダーへの聞き取り調査からコミュニティ分析を行うのと類似している。要は、代表性をどのように考えるのか、である。

3-2. [データコレクションの計画]のポイント

サンプリングを終えた後、何をどのように分析するのか、というプロセスが続く。通常の社会調査では、サンプルはそれぞれが独立した「人」や「事業所」などで、調査の単位も「人」や「事業所」になり、集めたサンプルと単位は同じだ(以下参考、日吉、2004)。

しかし、映像・画像の場合、集めたサンプルと単位は、必ずしも同じではない。バラエティ番組を調査することをイメージして、図2を見てほしい。番組にはさまざまな要素があり、コーナーごとに分析するか、コーナーのなかの人物や会話、テロップを個別に分析するか、コーナーとコーナーの繋がりが持ち合わせる意味を分析するか、それぞれ分析の「単位」が異なっている。内容分析の研究では、コーナーのように、「互いに独立した」部分を抜き出すことができるものを「抽出単位」、人物や会話のように独立した一つの単位から別々に分析可能な部分を「記録単位」、複数のシンボル素材によって一つのまとまった「意味」を作っている部分を「文脈単位」と呼んでいる。社会調査として映像・画像取り上げる場合、何を整理・分析の対象とするか、検討が必要だ。

しかし、映像・画像の場合、集めたサンプルと単位は、必ずしも同じではない。バラエティ番組を調査することをイメージして、図2を見てほしい。番組にはさまざまな要素があり、コーナーごとに分析するか、コーナーのなかの人物や会話、テロップを個別に分析するか、コーナーとコーナーの繋がりが持ち合わせる意味を分析するか、それぞれ分析の「単位」が異なっている。内容分析の研究では、コーナーのように、「互いに独立した」部分を抜き出すことができるものを「抽出単位」、人物や会話のように独立した一つの単位から別々に分析可能な部分を「記録単位」、複数のシンボル素材によって一つのまとまった「意味」を作っている部分を「文脈単位」と呼んでいる。社会調査として映像・画像取り上げる場合、何を整理・分析の対象とするか、検討が必要だ。

質問紙調査で、「質問と選択肢」のセットを検討して、データコレクションの計画をたてるように、映像・画像の分析でも、「変数とカテゴリー」のセットから、メッセージを「記述し同定する」、あるいは「分類する」ための計画をたてる。ここで押さえるべきポイントは、カテゴリーの設計部分になる。

理論的には、内容分析のカテゴリーには4つの種類があるとされている。1)統語的カテゴリー:意味に関する判断を必要としない分類するカテゴリー、2)テーマ的カテゴリー:なんらかの事前の定義によってメッセージを分類するカテゴリー、3)言及的カテゴリー:複数のシンボルによって一つのメッセージを分類するカテゴリー、4)命題的カテゴリー:一定の複雑な構造を持ったテクストを、シンプルなカテゴリーに変換して測定するためのカテゴリー、の4種類である。

例えば、新聞写真の分析で、福田首相と小沢首相が何回出てきたか、という分析の際は、意味に関する判断をせず、機械的に分類しているにちがいない。これが統語的カテゴリーだ。

さらに、掲載写真の紙面を「政治、経済、社会、国際・・・」などで分類するとき、事前の定義によってメッセージを分類している。もともと新聞記事は、こうしたテーマで紙面に分かれている。テーマ的カテゴリーは、こうした一般的な分類基準を利用する場合が多い。ただし、では同じカテゴリーでスポーツ紙を分類できるか、というと難しいだろう。カテゴリーは、サンプルの特性によるのだ。

ある授業のディスカッションで、ファッション誌の「モデル」をファッションの傾向で分類できないか、という意見が出たことがある。そんな際、こんな例を出したことがある。「ちょい悪オヤジ」を定義するのは難しいが、おおむね40代、着くずし、野生的やワイルドという形容、派手なアクセサリー・・・などと要素を挙げていくと、そのイメージが少しづつ浮かび上がってくる。言い換えれば、これは、「ちょい悪オヤジ」というカテゴリーが、いくつかのシンボルによって説明されていることを示している。言及的カテゴリーでモデルの傾向を説明できる例だ。

命題的カテゴリーは、主に文字情報や音声情報など、言語情報を分類する際に使うものだ。ファッション誌の例を挙げるなら、「モデルが読者に向ってファッションについて話している」かのような表現をよく見かける。これは、「モデル」による、「ファッションについての」、「一定の態度表出を伴った声明・主張」である、と考えられる。読者は「声明・主張」を読み評価する。調査者は、この「声明・主張」が、読者である受け手に対して、どのような「機能」を持ちうるかを分析する。例えば、「目標を示す」「提案する」「憧れを喚起する」・・といったようにである。

4. 映像・画像分析のバラエティ

これまでの方法論を念頭におきつつ、映像・画像分析のバラエティを、筆者ゼミに所属した学生の過去の卒論の取り組みから、実例を知り、実査に取り組む際のアイデアを膨らませてほしい。

■ [ケース1] スポーツ報道の娯楽化 :テレビの特性をふまえたサンプリングによる量的調査

・[研究テーマ]

「スポーツ報道の娯楽化」をテーマとしたA氏の研究は、ニュースの伝達内容や伝達形式に着目し、量的な内容分析によって、その娯楽化の傾向を明らかにしようとするものだ。過去の研究では、メディア・スポーツのコンテンツには、「報道」「娯楽」「ドラマ」という三大要素があると指摘されているが、この研究では、日本のス場合は「娯楽」と「ドラマ」の要素に偏向しているのではないか、という仮説をたてて検証している。

・[分析対象の選定]

・[分析対象の選定]

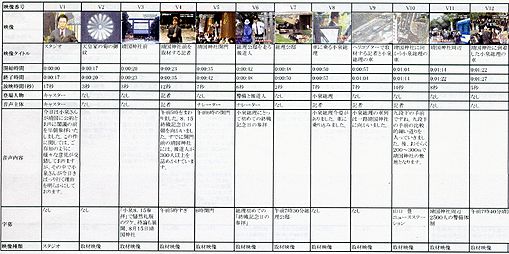

分析素材として収集したのは、2007年の夏のシーズンに、地上波(NHK総合とテレビ東京を除く民放キー局4局)で放映されている、全ての30分以上のニュース番組と情報番組だ。

スポーツ・ニュースの編成と内容は、調査の「適用時点」のイベントに大きく左右される。オリンピックの時期にオリンピックのニュースが多くなるのは当然だ。そこで、2ケ月間(8週間)の「適用時点」を設け、個々の番組を録画する週を、8週間のなかから乱数表で決定した。たとえば、NHKの『おはよう日本』は、毎日放映されているが、月曜の『おはよう日本』を録画する週は、乱数表で決定する。月曜放映の『おはよう日本』と火曜放映のものは、異なる内容が放映された番組と考え、火曜放映の『おはよう日本』を録画する週も同様に乱数表で決定する。こうしてシーズン中に放映されている151種類番組が「適用時点」内でランダムに選ばれた。

このように収集された分析素材は、仮想の一週間、言い換えれば「構成された一週間」の番組編成といえるものだ。A氏は全数調査にある妥当性の課題を克服しながら、家庭の一台のビデオデッキだけで一週間分の全てのニュース番組と情報番組を収集するのに成功している。

・[データコレクションの計画]

データコレクションのために用いられた変数とカテゴリーの一部を挙げておこう。本章で紹介する紙面の都合から、一部のみをピックアップして改変して紹介してある。

基本的には、映像や音声、キャプションなどの言語情報を複合的に分析し、伝達内容と伝達の仕方を検討するものとなっている。いわばマルチモーダルな観点から、出来事がどのように加工され編集されているのか、を測定しようと試みている。

また、スポーツ試合の結果の情報とは異なる周辺情報がどの程度含まれているか、分析できるように計画されている。映像は、「報道」的要素(試合映像・練習風景・過去の映像・インタビュー)や「娯楽・周辺」的要素(イメージ映像・プライベート映像・舞台裏・雑誌や新聞記事の紹介)に分けられ、言及的カテゴリーによって、娯楽化の傾向を量的に測定できるよう計画されている。

データは多変量解析により統計処理され、その結果、「試合が行われた」という事実よりも、加工し編集されたメディアの生産する「物語」の提示となっているのではないか、という結論が導かれている。

■ [ケース2] 『報道ステーション』が伝えた靖国参拝報道 :映像ソフトウェアによる映像の整理

・[研究テーマと分析対象の選定]

B氏の卒業論文は、『報道ステーション』で取り上げられた「小泉元首相の靖国参拝」に関するニュース・ドキュメントを分析したものだ。メディアはどのように現実を切り取って報道を行っているのか、出来事に関連する多様な事象や意見は、均衡にあるいは中立的に報道されているか、分かりやすく視聴者の目線になった報道とはどのようなものか、などの研究課題を解明するために、映像のミクロな分析を行った探索的分析である。分析対象は、研究テーマから導かれたもので、事例研究として2006年8月15日に放映された「報道ステーション」を録画して収集してある。

・[データコレクションの計画]

この調査では、まず第一に、画像編集ソフトウェア(この場合は Adbe Premireを使用)に、分析対象となるドキュメント部分を取り込んでいる。そして、用いられた映像の継ぎ目をソフトウェアで視認するとともに、各々の映像の長さをソフトウェア上で測定し、代表的なシーンを画像で保存する作業を行っている。

その上で、各映像で取り上げられた人物や音声の主体を記録し、音声内容と字幕をトランスクリプトに起こしてある。また、出来事の取材を通じて撮影されたものなのか、出来事の解説のために資料として用いられている映像なのか等、若干ではあるが映像の内容についてカテゴリー分類してある。これは質的な分析であっても、映像の長さなどの変数を用いて、量的なデータの分析も同時並行的に行うためである。こうした作業を通じて、ニュースの構成表を作成した(表2)。

事例の構成表は、75コマある映像のうちの冒頭の一部である。はじめに[V-2]で「靖国神社の門の紋章」がクローズアップされ、[V-3]の「靖国神社」内の映像に続く。一方、[V-4]は開門前の映像、[V-5]は開門直後の映像で、[V-3]の時間とは連続していないことが分かる。[V-6]から[V-8]の映像は報道人で溢れる官邸周辺の映像、[V-9]から[V-10]は首相の移動をヘリで追った映像だ。複数の記者の見た時間・空間ともに不連続の事象は、首相の開門直後の慌しい移動という出来事に収斂される。「向かいました」「車に乗り込みました」というような音声情報が一日の動きを追うドキュメント性を示しつつも、その映像に示されているのは目撃された「不穏」である。

冒頭のキャスターは、首相が「きっぱり行く理由を明らかに」したとまとめているが、そこに内在する「問題」よりも、むしろ「一大事」としての報道がなされる傾向にあり、参拝「理由」はドキュメントの主題になっていないともいえる。首相の「おじぎ」「モーニング」など、参拝の形式的側面を扱うことで、事実を伝えることがかえって、情緒的なジャーナリズムの姿勢を招いている。

こうした分析のなかで浮かび上がったのは、ニュースのワイドショー化であった。

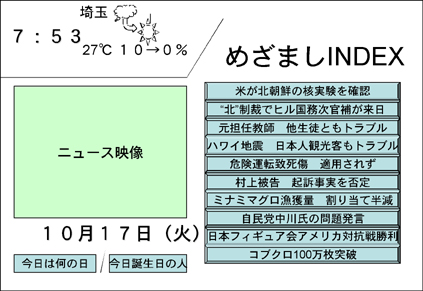

[ケース3] 朝の情報ワイドとテロップの効果 :映像の質的調査をふまえた質問紙調査計画

・[研究テーマと分析対象の選定]

朝のワイドショーのテロップ情報は日常生活に役立っているだろうか、そんな疑問から始まったのが、D氏の調査だ。過去のバラエティ番組の研究によると、テロップには「情報明示型」「強調型」「解釈型」があり、内容理解の促進という機能を持つとともに、解釈を妨げる逆機能もある(塩田、2005)。一方、朝の情報番組は、映像とは無関係な「情報明示型」テロップが複数存在しており、これらは日常生活上の機能が明らかにされていないと思われる。まずは、こうした情報がどのように認知されているのかを検討しよう、というのが調査の目的であった。

・[分析素材の選定]

まず、はじめに民放で放映されている朝のワイドショーから、「ズームインsuper 」「みのもんたの朝ズバ!」「めざましテレビ」「やじうまプラス」を事例として選択した。

次に、これらの番組で典型的に見られるテレビ画面の構成を整理し、時間情報/天気情報/分割されたVTR映像/見出し情報/スクロールする文字情報などが含まれている画面構成を、典型的な朝のワイドショーのテロップ情報画面とした。

さらに、主に大学内での集合調査による質問紙調査で、朝の時間の情報ワイドショーの視聴経験および視聴番組を訊ねた。この調査結果では、最もよく視聴されている番組は「めざましテレビ」であった。そこで、「めざましテレビ」のなかから、典型的なテロップ情報が含まれていると考えられるシーンを有為に抽出した。そして、再度、集合調査により、調査対象者に素材シーンを視聴してもらい、質問紙調査を行っている(2006年冬)。

・[データコレクションの計画]

質問紙調査の際に用いた素材シーンは、右図のような画面構成となっている。

左上に時間、地域別天気予報があり、画面右の見出し情報に関するニュースが、左側の映像ボックスに映し出される。左下には、日付が、さらにその下には「今日は何の日/今日が誕生日の人」という情報がスクロールで流れる。

見出しにある10のニュースを2回視聴した後、それぞれの情報の「視認度」「記憶度」を訊ねた。さらに、見出しのニュースごとに、視聴の仕方として「映像/見出しテロップ/音声」のうち、どの情報を重視したのか訊ねた。文字情報を重視したという場合の信頼性の確認のため、いくつかのダミー項目から、見出しテロップの記憶についても確認した。

残念ながらサンプルが40名弱と、結果を一般化するまでの結果を得るにはとうてい至らなかったが、1)「視認度」「記憶度」ともに高い文字情報は「日付」で「時間」がそれに続く。2)天気は約6割が見ていない、3)見出しテロップよりも映像のほうが「視認度」「記憶度」ともに高く、3)見出しテロップを重視したと回答したニュースは「米が北朝鮮の核実験を確認」というニュース(約3割)のみで、特に人物がニュースの中心の場合は、映像を重視と回答する割合が高かった。

■ [ケース4] テレビドラマと距離認知 :映像制作による統制条件の設定と実験計画法

・[研究テーマと分析対象の選定]

秩父在住のD氏は、観光客が、テレビの旅番組を参考にして、一日ではとうてい回り切れないようなプランを立て、現地の観光局で現実を知り、失望する、場面に遭遇していたという。テレビは、通常、長い移動シーンを削除する。そんな際、人間はどのように距離を認知するのだろうか。

D氏は、単体の映像には存在しえない意味が、映像と映像のつながりによって生まれる、という映画研究で発達したクレショフ効果という理論を応用し、遠いか/近いか、つまり距離の意味は、映像の連なりによって変化すると考えた。さらに、人間の空間理解の要素には、合理的な情報認識により形成される「認知地図」があることや、行き先が魅力的であればあるほど、近い、と感じる心理学的要因である「報酬仮説」という考え方に着目した。そして実験心理学的な方法により、ノンリニア編集したテレビドラマ映像を実験素材に、映像の距離認知への影響を研究した。

・[分析素材の選定]

実験素材の条件として設定したのは、自動車での移動シーンが含まれているドラマであり、移動シーンおよび移動シーンの前後をノンリニア編集しても、テレビドラマとして理解可能で、不自然にならないような素材でなくてはならない。実験用に編集されたもの、と被験者に意識されないような工夫が必要で、編集技術も重要となる。

最終的に、「今週妻が浮気します」「ファーストキス」「ジョシデカ~女子刑事」が素材となった。「今週妻が浮気します」の素材映像は、「会社」で仕事上の問題が発生した主人公が、魅力的な場所(妻を優先し、浮気現場へ)に/非魅力的な場所(仕事を優先し、取引先に謝罪へ)に、それぞれ行く決意をした後、同じ自動車での「移動シーン」が流れる。つまり、移動前のシーンを編集し、行き先の魅力によって距離認知が異なるか検証した。「ファーストキス」の素材映像は、恋愛に発展しそうな男女のドライブシーンを編集し、公園→東京タワー、とドライブするオリジナルのドラマ映像と、東京タワー→公園、とドライブする編集映像の二種類の映像を用意した。映像の順序という編集条件が、距離認知に影響を与えるかどうか検証している。「ジョシデカ」の素材映像は、二人の刑事の自動車での移動シーンを中心に展開されるコメディ部分を用いている。移動シーン前後のコメディ部分はそのままに、移動シーンだけを約5分のオリジナル映像/約2分の編集映像の二種類を用意し、描かれる移動シーンの長さが、距離の認知に影響するかを検証した。

・[データコレクションの計画]

上記のような映像の違いを統制条件に、各映像につき60名の被験者のべ180名が質問紙に回答した。質問紙は、2地点間の距離の7段階評定、および評定理由などから構成されている。評定理由は、ドラマの物語上の心理的要素であるか、ランドマークなど物理的映像上の要素であるか、ドラマの編集的な要素であるか、などの質問群が用意されている。さらに、素材となったドラマの過去の視聴経験やパーソナリティ特性など被験者要因についても測定した(2007年秋)。

実験の結果、距離認知に有意な差が得られたのは、「ジョシデカ」のケースのみで、魅力的な行き先を設定した「報酬仮説」や、映像の順序の違いによる意味生成を示す「クレショフ効果」は確認できなかった。距離の評定理由としては、ドラマの物語上の心理的要素を挙げるものが多く、評定理由の自由回答からは、認知距離の形成要因であるドラマ内のランドマークなどを挙げるものが見られていた。

5. まとめ

本章では、社会調査として映像・画像分析を行う、という試みを中心に解説を行ってきた。メディアの映像・画像分析の分析には、芸術や美学の領域からのアプローチや、映像技術の領域のアプローチなども存在する。アーカイブを作成するために、映像・画像を整理し、インデックスをつける合理的な方法を模索する研究もある。いわば学際的な研究だ。

初期の映画の研究がそうであったように、新しいメディアの登場のなかで、手探りで分析方法を模索しつつ、当時の最先端の科学を導入した姿勢は、挑戦的なものである。こうした挑戦的姿勢で、さまざまな新しいメディアの分析を試みてもらえれば幸いである。

一方、映像・画像を分析するということは、メディア・メッセージからシンボルを生み出す生産者でもある。その意味では、研究方法をマネージメントしていく姿勢が重要だ。社会調査の基礎を学ぶことは、映像・画像分析の質を高める上でも欠かせないことだろう。

リファレンス

浅沼圭司(1995)「精密科学から哲学へ -60年代以降の映像理論の展開と問題点」『マス・コミュニケーション研究』46号、pp3-17

米国・国立精神生成研究所(1983)『テレビと行動 70年代の科学的進歩と80年代研究への提言 米国・国立精神生成研究所サマリーレポート』、FCT子どものテレビの会訳、FCT子どものテレビの会

藤田真文(2006)『ギフト、再配達 -テレビ・テクスト分析入門』せりか書房

池内一(1954)「内容分析の方法について(上)」『東京大学新聞研究所紀要』、3号、pp33-46

伊藤守編(2006)『テレビニュースの社会学 -マルチモダリティ分析の実践』世界思想社

Krippendorff, Klaus, (1980). Content Analysis: An Introduction to Its methodology, Sage Publications、三上俊治、椎野信雄、橋本良明訳(1989)『メッセージ分析の技法-「内容分析」への招待-』、勁草書房

Neuendorf, Kimberly A., (2002). The Content Analysis Guidbook, Sage Publications

日本放送協会放送文化研究所(1992)『放送学研究 特集・放送プログラミングの質的評価』第42号

日吉昭彦(2004)「内容分析研究の展開」『マス・コミュニケーション研究』64号、pp3-17

日吉昭彦(2005)「映像文化と白人性」、藤川隆男編『白人とは何か -ホワイトネス・スタディーズ入門』刀水書房

河野武司(1982)「テレビにおける内容分析の系譜と手法-テレビニュースを中心に-」『慶應義塾大学新聞研究所年報』19号、77-98頁

水野博介(1991)「文化指標研究と涵養効果分析-そのアイデア・発展・現状と評価-」『マス・コミュニケーション研究』40号、275-290頁

斉藤慎一(2001)「マスメディアによる社会的現実の構成」『情報行動の社会心理学』北大路書房

三宅和子、岡本能里子、佐藤彰編(2005)『メディアとことば -組み込まれるオーディエンス』ひつじ書房

竹下俊郎(1998)『メディアの議題設定機能 -マスコミ効果研究における理論と実証』学文社

Get In Touch.

よろしければお気軽にメッセージをお寄せくだされば幸いです。

Error

Your message was sent, thank you!

藤田によるテレビドラマ「ギフト」の分析には、こうした映画研究の方法を現代のテレビドラマの分析に応用するためのアイデアが分かりやすく紹介されている。映画研究の方法だけでなく、文学理論をはじめ芸術領域で培われた人文科学の多様なアプローチで、テレビドラマ「ギフト」の「文法」や「物語の構造」などに迫っていく(藤田、2006)。

メディアのメッセージには独自の「文法」があり、私たちが日常会話で「文法」を意識しないのと同様、分析的にならなければ意識されないものだ。そこで分析的になるための道具として、言語体系に関する学問を応用して、メディアの質的な分析を行うという試みがさまざまに行われている。 個々の映像を単語とするなら、映像と映像の連なりは文章のようなものだ。本のなかの一つの文章が、全体的なコンテクストのなかで意味を持つように、映像にもコンテクストがある。映像のコンテクストを社会的なものと考えるならば、映像の意味を考察することは、社会的イデオロギーの分析にまで広がる。ディスコース分析は、こうしたアプローチの一つだ。

こうしたアプローチを学ぶ格好の教材に、「テレビニュースの社会学」(伊藤、2006)や、「メディアとことば」(三宅ら、2005)などがある。

日本放送協会放送文化研究所が発行する「放送学研究」第42号は、放送の質的評価のあり方の現状を報告する論集となっている。公共放送が担う役割を考察するなかで導かれた研究成果で、北欧、カナダ、イギリス、アメリカの事例を紹介している。

ここでは全てを紹介しきれないが、ラボイによるカナダの例を挙げておこう。受け手レベルでは「多くの・重要な・特定の特殊な」関心を惹き、送り手レベルでは「高度な作品価値・技術水準・専門的基準」を満たし、政策レベルでは「社会文化的構造を豊かにする・国家意識と文化的アイデンティティを促進させる・公的な目標を反映する」もので、公共サービスレベルでは「適切な社会関心・多様性・多元性・広範囲の意見の反映と受容・さまざまなグループの公正な表現・公共の利益」の確保が、質的基準として考えられていると論じている。

石川・松村は、文化的な違いもあり普遍的な基準は考えにくいが、放送の国際化のなかで、国際的に通用する質的基準の解明は急務だと述べている。

Get In Touch.

よろしければお気軽にメッセージをお寄せくだされば幸いです。

Error

Your message was sent, thank you!